Mit values haben wir vor einigen Jahren unser eigenes Strategieframework entwickelt. Die Idee dahinter: Eine objektive, wertebasierte Analyse des Unternehmens liefert die Basis für die Ableitung strategischer Handlungsfelder und Prioritäten. Für die Umsetzung müssen für die identifizierten Handlungsfelder Maßnahmen und Lösungen entwickelt werden. Dafür hält das Poesis Value Strategy Framework (VSF) neben Values eine Reihe von Methoden und Konzepten vor, die bei Bedarf je nach Fragestellung zum Einsatz kommen.

Existiert Handlungsbedarf bei einem Geschäftsfeld durch starken Wettbewerbsdruck, erodierenden Renditen, Überkapazitäten im Markt, Marktrückgang, Innovationslücken und/oder Defiziten im Produkt, eignet sich oftmals der Blue Ocean Strategy Ansatz.

Die Blue Ocean Strategy wurde 2005 von den INSEAD-Professoren W. Chan Kim und Renée Mauborgne entwickelt und gleichnamig als Artikel (HBR Oktober 2004) und Buch (2005) vorgestellt. Im Kern geht es darum, neue Märkte zu entwickeln, statt im Wettbewerb unterzugehen. Empirisch kann gezeigt werden, dass sich viele Unternehmen auf „rote Ozeane“ – bestehende Märkte, in denen der Wettbewerb blutig ist (daher „rot“), konzentrieren. Statt sich in diesem Nullsummenspiel aufzureiben, sollten Unternehmen neue, unbestrittene Markträume schaffen: „blaue Ozeane“. Dort existiert (noch) kein Wettbewerb, und die Nachfrage wird neu generiert statt nur umverteilt: nicht, besser konkurrieren (höher, schneller, weiter, günstiger), sondern den Wettbewerb irrelevant machen. Viele Erfolgs- und Wachstumsgeschichten von Unternehmen sind durch die Schaffung neuer Märkte entstanden.

Diese Erkenntnis führte zu einer weiteren: das gängige Instrumentarium zur Strategieentwicklung funktionierte im Kern nur für rote Ozeane (was allein schon im Begriff Wettbewerbsdifferenzierung zum Ausdruck kommt) und, dass alternative, meist aufwändigere und/oder komplexere Methoden oft nicht vermittelbar waren (siehe weiter unten: Alternativen zu Blue Ocean). Wir als Berater waren sehr oft geradezu frustriert darüber, dass wir zwar Unternehmen zu Wettbewerbsvorteilen verhelfen konnten, aber etwas richtig bahnbrechend innovatives selten entstand. Das wurde lange den Entrepreneuren wie Steve Jobs als Kernkompetenz, ja fast schon als Monopol, zugesprochen. Dieses Defizit haben Kim und Mauborgne behoben, was „demystification des entrepreneurs“ genannt werden kann für alle, die „keinen Steve Jobs in der Schublade“ haben.

Im Kern der Entwicklung eines blauen Ozeans stehen drei einfache Bausteine und ein Grundansatz.

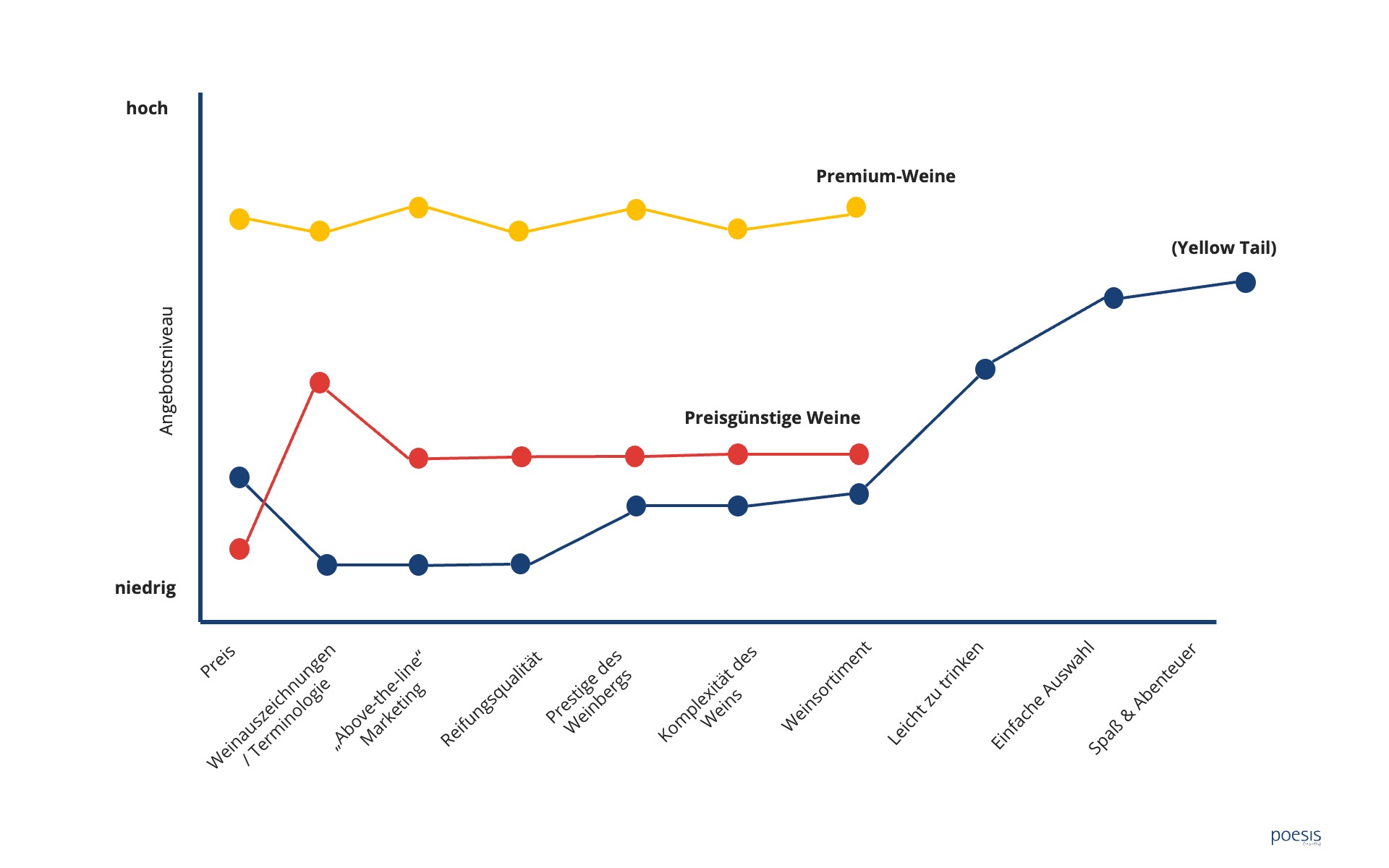

Nehmen Sie eine Produktkategorie Ihrer Wahl und schauen sie sich die Produktpositionierungen der jeweiligen Wettbewerber auf deren Webseiten oder in der Werbung an. In der Regel stellen Sie fest: irgendwie alle gleich. Denken Sie an Spielkonsolen vor der Wii, Airlines vor Southwest (Anm. vorher gab es schon die No Frills Airline Laker Airways, aber nur für Transatlantikflüge), Wein vor Yellow Tail (die mit dem Känguru), Zirkus vor Cirque du Soleil, Handies vor dem iPhone… Wettbewerb fand auf gleichen Leistungs- und Nutzendimensionen (Wettbewerbsfaktoren) statt. Der erste Baustein ist daher der „Strategy Canvas“ (siehe Abbildung 2 Beispiel Weinmarkt USA), der die existierenden Wettbewerbsfaktoren auf der Abszisse sowie deren Ausprägung auf der Ordinate aufführt. Darin werden die „Wertkurven“ existierender Wettbewerbsgruppen eingezeichnet (hier Premium und „Billig“ Weine).

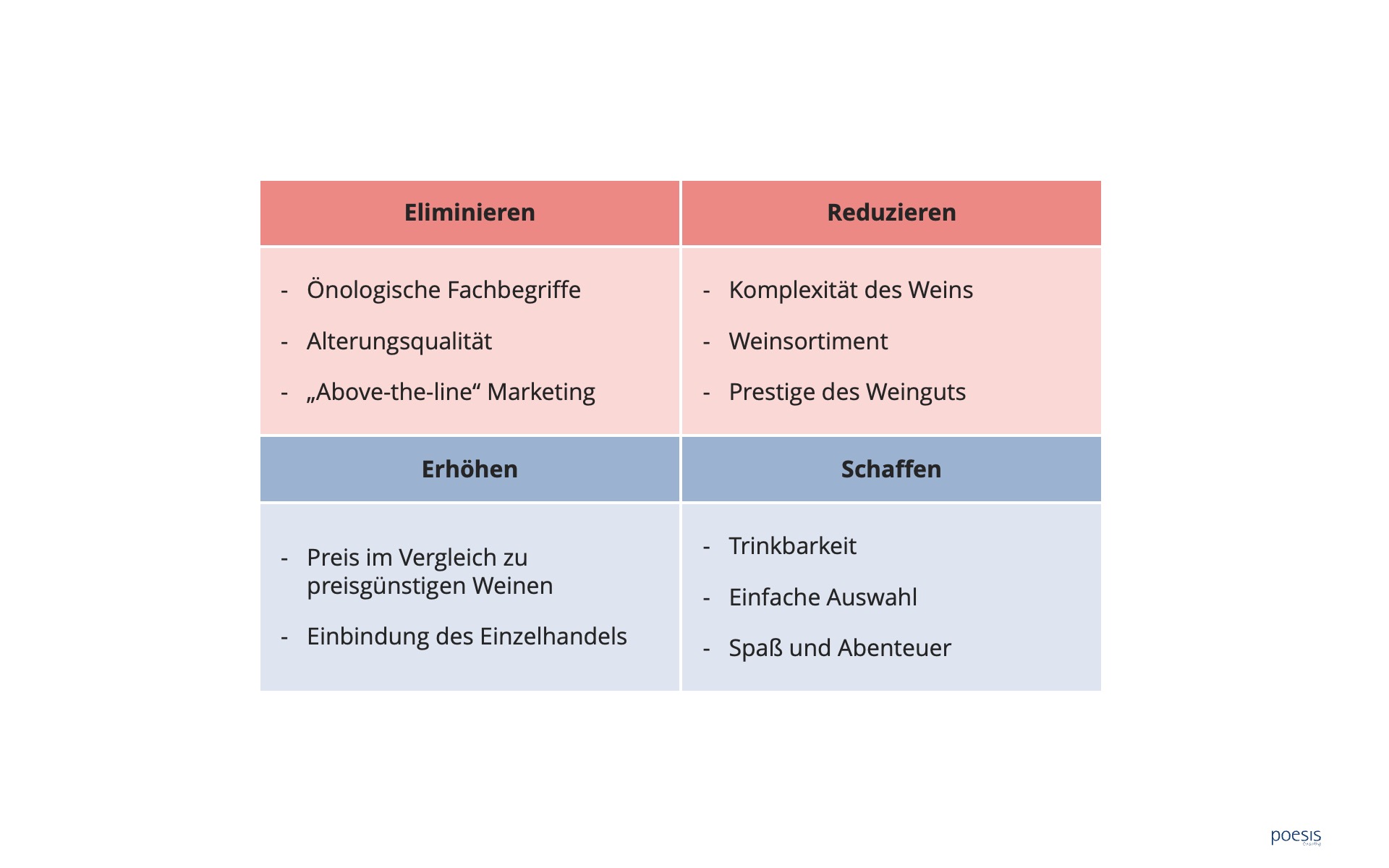

Der zweite Baustein sind die vier strategischen Fragen (4 Action Framework):

1. Eliminieren – Welche Faktoren, die die Branche als gegeben annimmt, können gestrichen werden?

2. Reduzieren – Welche Faktoren können deutlich unter den Branchenstandard gesenkt werden?

3. Steigern – Welche Faktoren sollten über den Branchenstandard hinaus gesteigert werden?

4. Kreieren – Welche neuen Faktoren können dem Markt hinzugefügt werden, um neue Nachfrage zu schaffen?

Die Antworten auf diese 4 Fragen führen zu einer neuen Wertkurve und einem neuen Markt:

Aber wie ist Yellow Tail auf die neue Wertkurve gekommen? Durch den oben erwähnten Grundansatz im Kontext der Blue Ocean Strategy Methode: Warum kaufen Amerikaner so wenig Wein bzw. viele gar keinen? Die Analyse ergab: „Angst“ vor der falschen Entscheidung. Weinherkunft, Traube, Jahrgang, komplizierte Etiketten, anderer Kontext des Trinkens… dann doch lieber etwas Vertrautes kaufen, das man einfach so trinken kann, modern anmutet, kein Entscheidungsrisiko birgt etc. Das bietet seit 2001 auch Yellow Tail und war deren Eintrittskarte zu einer Erfolgsgeschichte im Getränkemarkt: Am 16. Oktober 2013 wurde am Produktionsstandort in Yenda, New South Wales, die 1-Milliarden-Marke bei der Erzeugung geknackt.

Die Analyse von Nicht-Käufern einer Produktkategorie ist ein wesentlicher Ausgangspunkt vieler Blue Ocean Strategien und ein Element des dritten Kern-Bausteins der Methode: Das Six Paths Framework.

Das Six Paths Framework ist ein Werkzeug, das im Rahmen der Blue-Ocean-Strategie verwendet wird, um neue, nicht umkämpfte Märkte (Blue Oceans) zu identifizieren. Es hilft, systematisch über traditionelle Grenzen der eigenen Branche hinauszudenken und innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Die Zirkusbranche war Anfang der 1980er in einem roten Ozean gefangen: teure Tierdarbietungen, Preiskämpfe und sinkendes Zuschauerinteresse. Cirque du Soleil eliminierte Tiere komplett (reduzierte Kosten und ethische Kritik), erhöhte die künstlerische Qualität (Kostüme, Musik, Storytelling) und kreierte ein völlig neues Genre – eine Mischung aus Theater, Zirkus und Live-Performance. Ergebnis: Ein völlig neuer Kundenkreis (Erwachsene, Firmenkunden) und globale Expansion ohne klassischen Zirkuswettbewerb.

Vor der Wii konzentrierten sich Sony und Microsoft auf leistungsstarke Konsolen für Hardcore-Gamer. Nintendo wählte einen blauen Ozean: statt auf Grafikpower setzte man auf Bewegungssteuerung, familienfreundliche Spiele und einfache Bedienung. Dadurch erschloss Nintendo Zielgruppen, die nie zuvor Konsolen besaßen – Senioren, Familien und Gelegenheitsspieler – und erreichte enorme Verkaufszahlen, ohne direkt gegen die PS3 oder Xbox 360 anzutreten.

Seit der Veröffentlichung 2005 hat die Blue Ocean Strategy weltweit Beachtung in der Praxis und Theorie gefunden. Trotzdem hätten wir Berater eine breitere Anwendung erwartet. Wir haben folgende Hypothesen, warum diese ausgeblieben ist:

- Der Ansatz gibt eine Strukturierungshilfe, aber keine Out of the Box Ergebnisse. Viele Anwender, für die ja das Anwenden strategischer Tools kein Tagesgeschäft ist, tun sich schwer.

- Ex-Post-Logik: Viele erfolgreiche Beispiele – auch die von den Autoren selbst verwendeten, sind nicht mit der Methode entwickelt worden, sondern die Methode wird als Erklärungsmodell verwendet. Yellow Tail kam 2001auf den US-Markt. Lange vor der Methode. Belegte Erfolgsbeispiele der Methode sind selten zu finden.

- Überbetonung von Wettbewerbslosigkeit: In dynamischen Märkten ist vollständige Wettbewerbslosigkeit kaum langfristig möglich und Blaue Ozeane bleiben oft nicht blau, weil oft keine oder kaum Markteintrittsbarrieren bestehen oder gesichert wurden.

- Interne Widerstände: Bestehende Organisationen haben oft Schwierigkeiten, sich von gewohnten Erfolgsfaktoren und Märkten zu lösen und sich selbst neu zu erfinden. Oftmals wird auch der Invest gescheut.

- Die aufkommende Digitalisierung und Fokussierung auf Customer Experience hat die Prioritäten der Unternehmen bestimmt und oft blaue Ozeane „von selbst“ geschaffen.

Blue Ocean Strategy funktioniert am besten, wenn

Je stärker ein Markt durch Regulierung, Standardisierung, Kapitalbedarf oder kulturelle Starrheit geprägt ist, desto schwieriger (aber nur selten unmöglich) wird die Umsetzung. Es ist eine mächtige und gut funktionierende Methode. Jedes Unternehmen sollte wenigsten einmal prüfen, ob neue Marktchancen existieren.

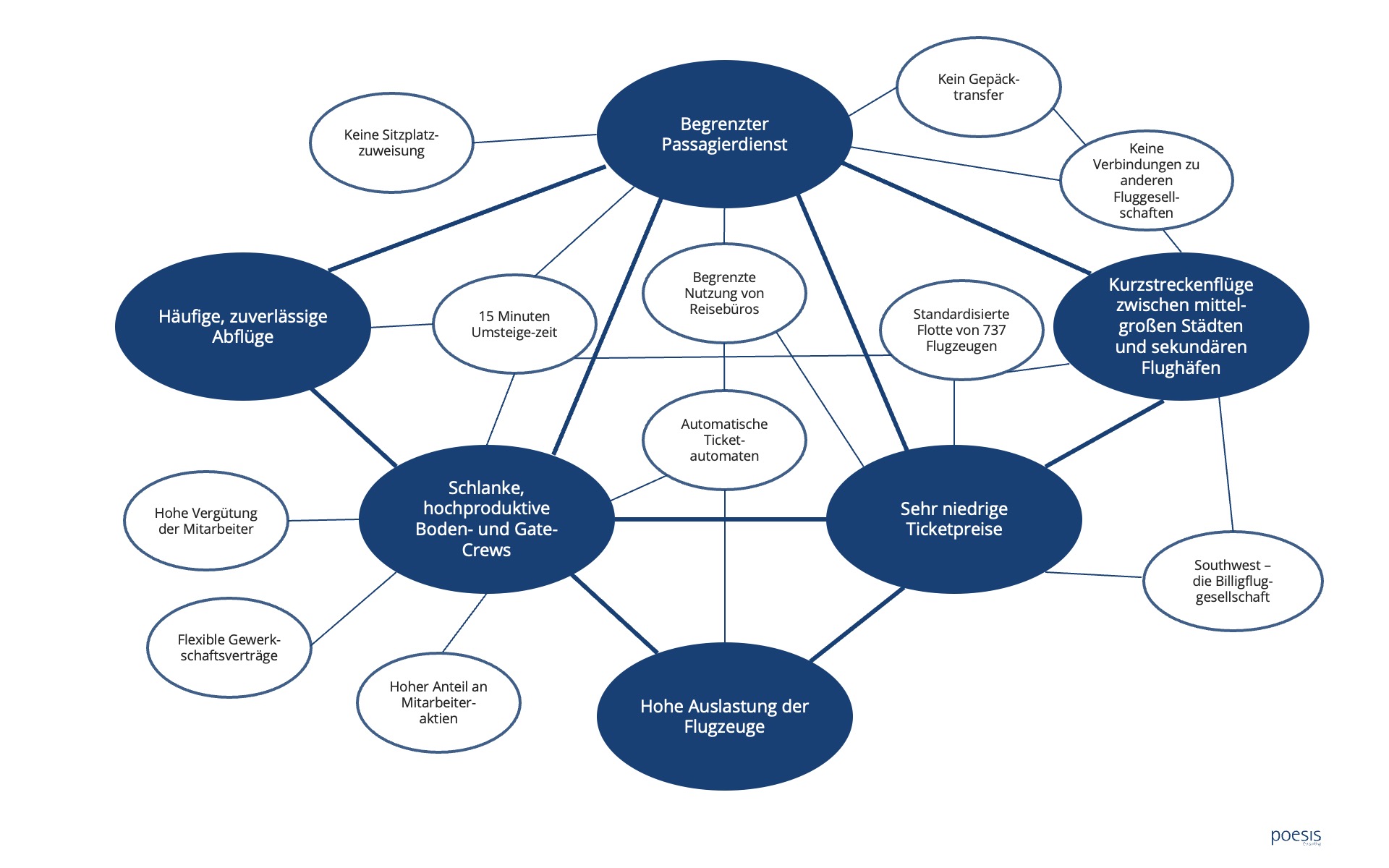

Es gibt eine bewährte Methode von „Strategie-Guru“ Michael E. Porter: Activity System bzw. die Aktivitätensysteme, oft auch als Value Configuration Map bezeichnet (vgl. "What Is Strategy?" (1996)). Sie hat eine Parallele zur Blue Ocean Strategy: oftmals sind Nicht-Kunden der Produktkategorie Ausgangspunkt der Analyse. Allerdings gibt die Methode weniger Hilfestellung als Blue Ocean bei der Strategieentwicklung. Abbildung 3 zeigt das Activity System von Southwest, das einen Standard im Strategischen Management zur Entwicklung und Konsistenzprüfung von Geschäftsfeldstrategien gesetzt hat.

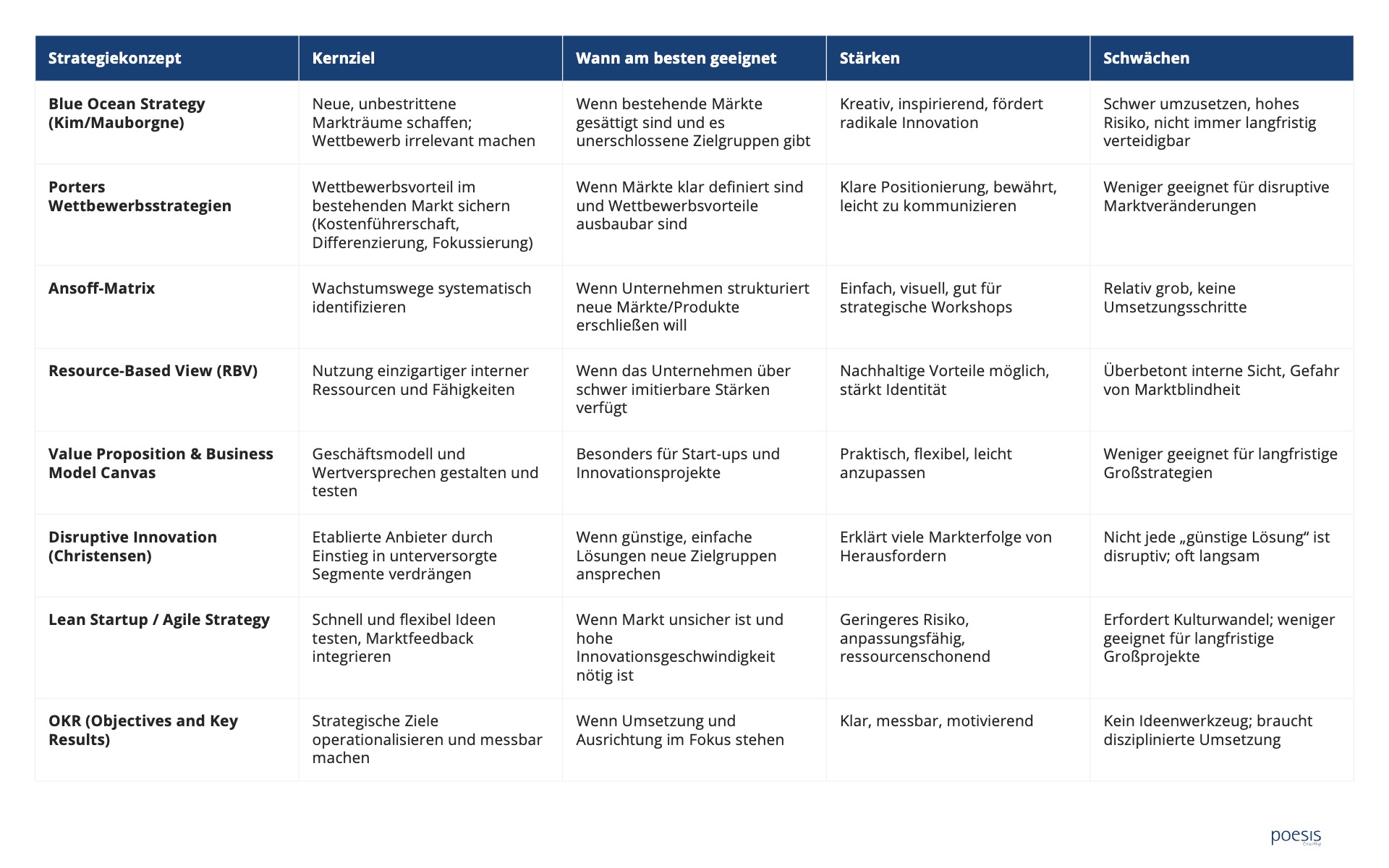

Die nachfolgende Tabelle stellt die Blue Ocean Strategy anderen strategischen Konzepten gegenüber:

Zusammenfassend ist die Blue Ocean Strategy (und mit Einschränkungen Porters Activity System) ideal, wenn man neue Markträume erschließen will. Porter und der Resource-Based-View (ähnlich die Wettbewerbsvorteilmatrix) sind stark, wenn man im bestehenden Wettbewerb punktet. Lean Startup / Agile helfen, wenn Unsicherheit hoch ist. Disruptive Innovation erklärt, wie neue Marktteilnehmer etablierte verdrängen und Ansoff sowie aktuelle Canvas-Tools bieten vor allem systematische Planungs- und Entwicklungsraster.

Eine gute Entscheidung entfaltet nur dann Erfolg, wenn das Folgeprojekt sofort startet: Momentum sichern, Zusammenarbeit klären und Anforderungen sauber überführen.

Weiterlesen

Frühe und aktive Einbindung von Anbietern macht aus einem Lieferanten einen echten Partner und legt den Grundstein für langfristigen Erfolg.

Weiterlesen

Struktur ist kein Overhead, sondern der Schlüssel zu guten Entscheidungen. SELECT with Poesis zeigt, wie geplante Auswahlprozesse Klarheit, Vergleichbarkeit und Erfolg sichern.

Weiterlesen